情報通信系研究グループ

Communicable Experience のための情報統合

Information Integration for Communicable Expeience

研究目的

私たちは「自動車によって生まれる事物や現象をつなぎ合って新しい経験ができる自動車を創る」ことを目的にプロジェクトを進めています.当サブプロジェクトにおいての近未来の自動車とは,動力や燃料の変革を意味するのではなく,ドライバーや同乗者にとっての自動車のあり方の変革を意味します.

従来のエンジニア挑戦は,大きさ,重さ,エネルギー,時間といった物理空間の限界へ近づける「モノづくり」でした.情報通信分野ではそれらの制約から解放され,意味に基づく現象の再定義を行ない,自動車によって生まれる事物や現象をつなぎ合って新しい経験を産み出す「コトづくり」を目指しています.

アプローチ・方法

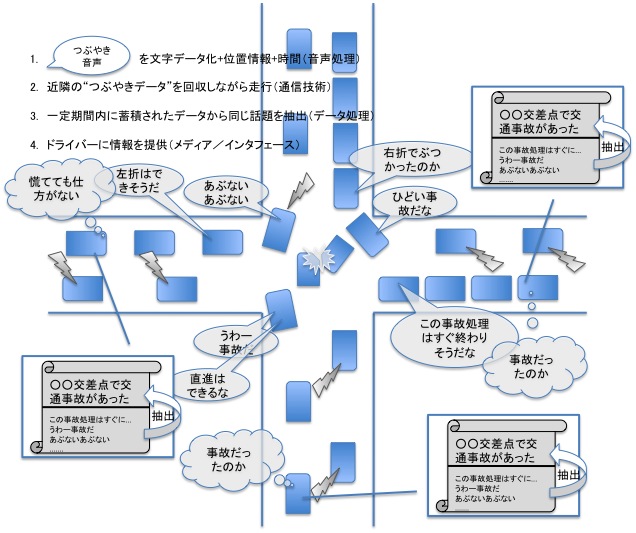

自動車における情報通信技術としては,ITS(高度交通システム)が注目されています.これは,自動車や路側設備などが交通に関する情報を相互に通信し,交通安全や交通社会の利便性の向上を実現するものです.ITSでは,各車両がセンシングして情報を集めること,車両間で相互に通信することが想定されています.そのため,交通情報だけに関わらず,任意の情報の収集や流通が可能であり,どのようなデータをどのように集め,どのように使うかを考案することで,様々な新しい経験を創発できます.

つながり合うことの例

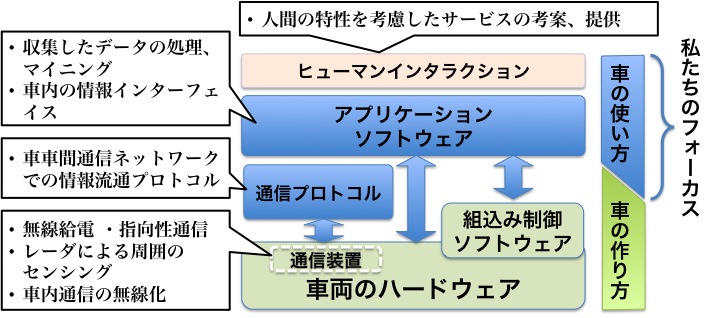

そこで私たちは自動車が形作る情報通信ネットワークを次のように階層的に捉えて研究課題を設定し,自動車の新しい使い方を提案していきます.

- ヒューマンインタラクション

人間の特性を考慮したサービスの考案,提供 - アプリケーションソフトウェア

- 収集したデータの処理,マイニング

- 車内の情報提供インターフェイスの考案

- 通信プロトコル

センシングしたデータのネットワーク内での流通プロトコルの考案 - 通信装置

- レーダによる周囲のセンシング

- 指向性通信

- 車内通信の無線化

意義

私たちは自動車を“メディア”として捉えています.すなわち人の「○○したい」という気持ち(ウォンツ)を実現するための方法(手段)が自動車であり,自動車を取り巻く交通システムであると位置づけ,自動車を使って「○○すること」のたのしさを創出することによって,従来の自動車のあり方のパラダイムを変え,新しい人の生活スタイル,社会モデルと共に自動車や交通システムの近未来を考えられるようになります.

社会への波及効果

携帯電話の登場によって人々の関わりや情報伝達についての社会構造のあり方が大きく変化しました.自動車によってもたらす「コトづくり」が,携帯電話と同様のイノベーションを起こすと期待しています.

研究グループのメンバー

本グループの統括は竹内勇剛です.

| 氏名 | 所属学科 | 専門分野 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 竹内勇剛 | 創造科学技術大学院/ 情報科学科 | 人の認知的コミュニケーションの解析 インタラクション構造の解明 人に親和的な情報システムの開発 | ヒューマンインタラクション解析 インタフェースデザイン |

| 甲斐充彦 | システム工学科 | 音声言語情報処理 | 音声インターフェース開発 |

| 石原進 | 創造科学技術大学院/ システム工学科 | 無線移動体環境の通信プロトコル ミドルウェア | 車車間通信 |

| 峰野博史 | 情報科学科 | 分散処理 ヘテロジニアスネットワーク | 環境センサリング |

| 小暮悟 | 情報科学科 | 音声対話システム | 音声インタフェースの開発 |

| 横山昌平 | 情報科学科 | Webデータベース データマイニング | コンテンツシンセサイズ |

| 木谷友哉 | 情報科学科 | 最適化ネットワーク 組み込みシステム 車車間通信 | 走行車両間の無線通信 |

| 王龍標 | システム工学科 | 話者認識 マルチモーダルインタフェース | 運転行動の信号処理 |

| 羽多野裕之 | 電気電子工学科 | レーダー アレイアンテナに関する無線技術応用 | 衝突回避システムの開発 |