プロジェクトの概要

研究の背景と大学の果たす役割

静岡大学浜松キャンパスは,モノ作りを産業基盤として発展してきた浜松市の中心部にあり,浜松はこの地域独特の“やらまいか”という言葉を合い言葉に新しいことに積極的にチャレンジする気風があります.そしてこの言葉の精神に則って,これまでに独自技術や製品を持つ多くの企業が浜松から世界にはばたくとともに,このキャンパスも発展してきました.

浜松市およびその周辺地域(西遠州地域)は,自動車や自動二輪などの輸送機器関連産業が盛んで,静岡大学浜松キャンパスの各部局(工学部,情報学部,創造科学技術大学院,電子工学研究所)で取り組まれている多くの研究はこれらの産業と密接に関係しています.このような中,近年のエコ意識の高まりや石油に依存した動力に対する危惧から,電気自動車などこれまでになかった新しい機構をもったビーグルがこれからの私たちの生活空間に当たり前のように普及してくることが予想されます.ところがこの地域の経済を支えている多くの輸送機器関連企業は,この時代の流れに十分に乗り切れていない状態になってしまっています.このような状態のままでは早晩にもこの地域の産業は衰退してしまうことは間違いありません.そこで静岡大学浜松キャンパスでは部局横断型研究プロジェクトチームを組織し,近未来の自動車(ビーグル)とそのインフラとなる新しい交通システムの研究・開発に取り組むことにしました.

この研究プロジェクトは,大学が独自に推し進めるものではなく,地域の産業界との強力な連携を保つことで大学がもつシーズ(seeds)と産業界が求めるニーズ(needs)とを結び,さらに産学の連携を通して社会に向けたウォンツ(wants)を創造していくことを目指しています.そして将来的にはこの産学連携のもとで,浜松市およびその周辺地域を再びモノ作り,特に輸送機器関連産業の中心地へと再生し,さらに近未来のビーグルと交通システムに対する新しい価値を創造するコト作りを通して高度情報化社会のデザインを積極的に提案していくことを目指しています.さらにこの研究プロジェクトを通じて,これからの社会を担う人材の育成と「たのしさ」を携えた活力あるコミュニティの中心的役割を果たしていきたいと考えています.

提案する近未来の自動車と交通システムのコンセプト

近未来の自動車

- 自動車にとって「重い」ことは大問題.

- 現在研究が進められている多くのEVは,重いバッテリーを搭載して走るタイプ.

- 重い自動車を走らせるために,大きなパワーが必要となるのでバッテリーも大きくなる(→“マッチョ”なEV),というマッチポンプな状態.

- 中・長距離の走行を実現するためには,現時点ではいたしかたない選択かもしれない.

- しかし近距離(シティコミューター)ならば,もっと“スレンダー”になれるのでは?!

「マッチョじゃない賢い自動車」とは?

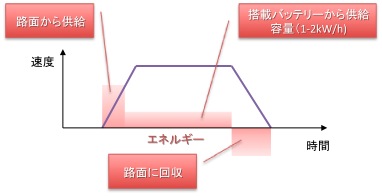

- エネルギーハイブリッド

内部エネルギーと外部エネルギー - 省エネルギー

軽量化(ボディ,バッテリー),低機械損失 - 絶対に衝突しない交通システム

- つながり合う自動車

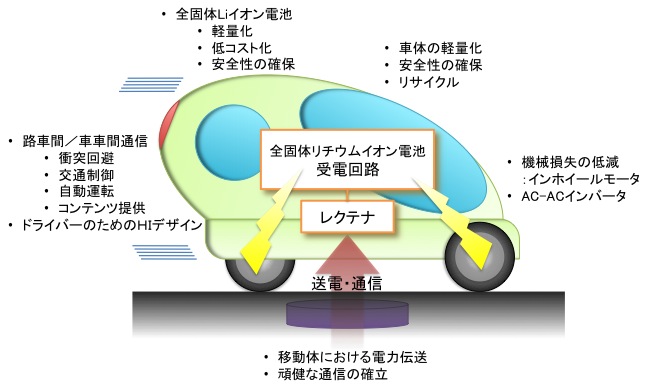

作りたい自動車のイメージと課題

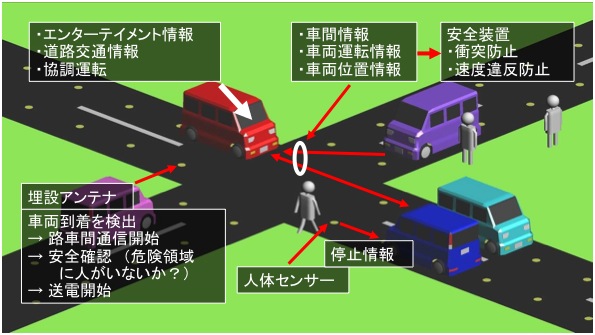

近未来の交通システム

- 自動車と道路がつながる

- 自動車と自動車がつながる

- 人と自動車がつながる

- 人と道路がつながる

提案する交通システム